人生の後半のセカンド・ライフ(第2幕)が、前半のファースト・ライフ(第1幕)より楽しいに挑戦!

人生100歳時代の最高にハッピーエンドな第2幕の生き方を、宜しかったら、一緒に楽しみませんか?

もし、これからが「最高の時間」だとしたら──。

40代、50代、60代を迎えるあなたへ。

今から「後半戦の生き方改革」、始めてみませんか?

私の原点─出来が悪く、負けず嫌いだった少年時代

最初に、少しだけ私自身のことをお話しさせてください。

私は1948年生まれ。終戦からわずか3年後、日本中がまだ貧しかった時代に生まれ育ちました。戦後の復興、高度成長期、バブル期、その崩壊、そして情報革命からIT革命、そして現在のAI革命まで、すべての変化を体験した希少な世代です。いわゆる、団塊の世代として生まれました。

10歳頃までの私は、勉強が全くできず、親戚中から馬鹿にされる日々でした。同い年の男性のいとこが5人もいたため、いつも比較されては悔しい思いをしていました。けれども、その悔しさが負けず嫌いな私の心を燃やし続けました。

小学校3年生の時、貧しい家計をやりくりして、母が町内のそろばん教室へ通わせてくれました。そのそろばんが私の得意分野となり、初めて「自分にも出来ることがある」と自信を持てるようになりました。これは私の人生を大きく変える最初の転機となりました。

小学校高学年になると模型飛行機作りに夢中になり、「モノ作り」の楽しさを知りました。初恋もこの頃でした。あの子の名前は今も鮮明に憶えていますが、あれから二度と会うことはありませんでした。

中学校で算数が得意だと気づいた私は、理工系の道を選び、普通高校ではなく高松高専を目指しました。得意な分野を見つけられたこと、そのきっかけを与えてくれた母には、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。

高松高専時代は、弱かった身体を鍛えるために剣道や少林寺拳法に打ち込みました。試験では常にギリギリの成績で追試に苦しみましたが、先生方が何とか下駄をはかせてくださったことを今も懐かしく思います。

就職後は、大好きだった飛行機への夢を叶え、川崎航空機(現・川崎重工)での充実したサラリーマン生活を送りました。しかし27歳の時、私は人生を変える決断をしました。

川崎重工での仕事はやりがいがありましたが、本当にやりたいこととは少し違っていました。私が心から望んでいたのは、自動機械のような複雑なメカニズムを持つ機械を設計し、自分のアイデアを直接形にすることでした。心の奥底で「人生は一度きり。自分が本当に望む道を歩まなければ」という強い想いが沸き上がり、まだ誰もが安定した企業で働くことを当たり前だと考えていたその時代に、私は脱サラを決断しました。

27歳での独立、製麺機から世界へ

オイルショック後で仕事を見つけることは容易ではありませんでしたが、「モノ作り」を信じ、地元・香川県に因んだ製麺機の製造販売という新たな挑戦を始めました。「日本一になる」。その一念で、麺の美味しさを徹底的に研究しました。

最初はうどんの製麺機から始まり、ラーメン、蕎麦、さらに大型自動製麺機へと挑戦の幅を広げていきました。地盤が固まると麺の製造販売を開始し、業界初の年中無休365日のメンテナンス体制や、うどん学校、蕎麦学校、ラーメン学校も開校しました。

15年前には海外展開を本格化。がむしゃらに働いた50年間は失敗だらけで、莫大な授業料を払ってきました。それでも、仕事と向き合い続けることで、「働くこと」が私の身体に染み込んでいきました。

77歳を目前にして、製麺機メーカーを長男に、製麺メーカーを家内に託しました。創業以来51年間、私を支え続けてくれた家内には、感謝の言葉が尽きません。

2年前の秋、私は旭日単光章という栄誉をいただきました。

経済産業省からの推薦によるもので、長年の社会貢献に対する勲章です。

拝謁式の日、正装に身を包み、家内と一緒に皇居へ向かいました。

天皇陛下を目の前にし、お言葉を賜った瞬間——

「2人で歩んだ自分たちの人生は意味があったのだ」と胸がいっぱいになりました。

一年前に金婚式を迎えましたが、その時も彼女には心からありがとうと伝えました。

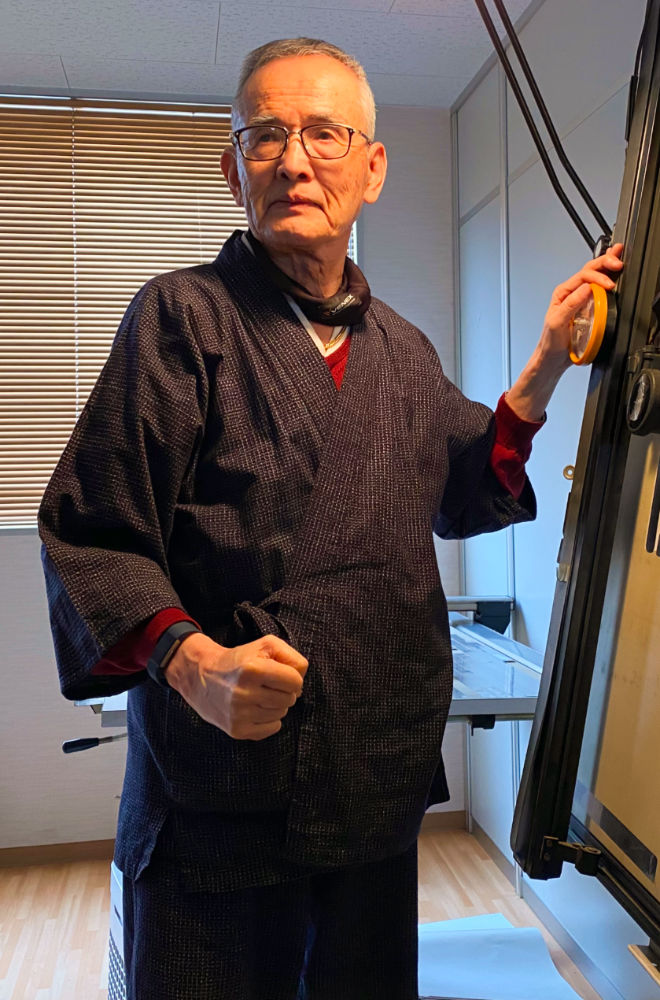

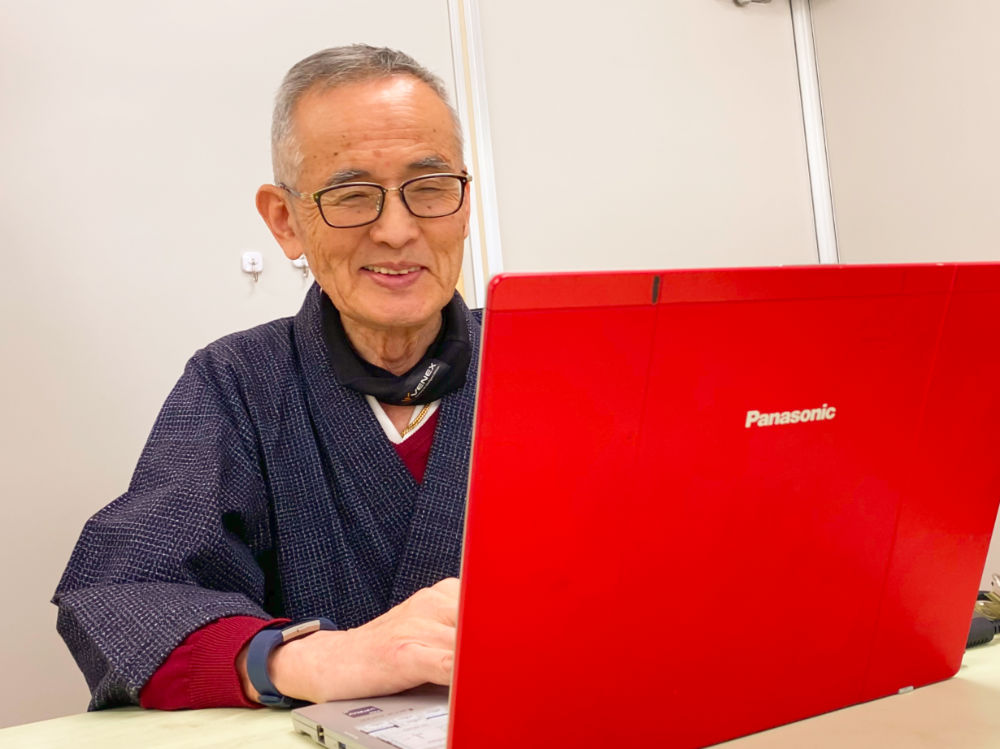

そして今、77歳になった私は新たなネットビジネスに挑戦しています。人生を完全にリセットして、新しい物語を始めました。

もし宜しければ、この新しい物語を皆さんと一緒に紡いでいければと思います。私は常にオープンで、成功も失敗もすべて共有します。皆さんが幸せな後半生を迎えられるよう、その旅を共にできれば幸いです。

私には現在、50歳の長男、47歳の次男、44歳の長女とX世代からY世代にかけての子供たちがいます。

20歳から社会に出て56年以上働き続け、もうすぐ77歳を迎えます。本来なら悠々自適の年金暮らしですが、ある事情から今、新しい事業の立ち上げに奮闘しています。その「事情」についても、いつかお話できる日が来るでしょう。

人生100年時代。皆さんが今後歩む道は、私が辿ってきた道と同じか、それ以上に長いものになるでしょう。だからこそ、私が重ねてきた多くの失敗が、これからを生きる皆さんの役に立てればと願っています。

私の価値観、健康、食、モノ作り

ゼロから出発するにあたり、私は以前から疑問に思っている問題に取り組むことにしました。その問題の1つは健康関連です。私は小さい頃から身体が弱く、幼稚園時代は結核で幼稚園に行けなかったのです。更に、中学時代は蓄膿症の手術を受け、20歳の高松高専の5年生の時には、急性腎炎を患い、50歳過ぎには、ストレス性食道破裂で入院し、60歳手前では、前立腺ガンを発症しました。しかし、全て完全に治癒しており、毎日、元気に仕事の格闘を繰り返してきたのです。

従って、健康に関する事には大変興味があり、自分の身体は自分で守る主義で、さまざまな取り組みを行なってきました。健康な食事、運動、睡眠等も大変関心を持ち、さまざまな取り組みを行なってきました。

最近まで代表を務めていた会社では、15年前にオーガニック食堂を作り、社員全員に無料で、健康に良い食事を提供してきました。更に、私が主宰しているうどん学校、蕎麦学校、ラーメン学校では全て、無化調で料理を指導し、防腐剤等は無添加で、健康に良い料理の提供を指導してきたのです。

私が主宰しているラーメン学校は約10年前にカンブリア宮殿とか、ガイアの夜明けで取り上げられたくらい、大変人気があり、他とは全く異なる学校でした。

エンジニアリングと料理の融合

私はもともとモノ作りが好きで、得意であり、機械工学のエンジニアだったので、機械の設計はプロです。精密な機械の設計においては、ミクロン単位の数値が要求されたり、全ての図面の寸法は精密な数値で表現されているのです。従って、自動車のような、ほとんどの工業製品は、どの部品が壊れても、同じように精密に作られている新しい部品に簡単に交換出来るのです。

更に、麺学校を始めたときも、料理もモノ作りだと気が付きました。そして、料理の盛付のデザインに大変興味を持ち、盛付のきれいさは機械のデザインと通じるものがあることも分かりました。

うどん、蕎麦、ラーメンの学校を始めて、特に難易度が高かったのがラーメンの味の調整で、私はここで、もともとの機械工学出身の知恵を活かし、料理の世界に機械設計と同じように、完全な数値でのレシピを作り上げたのです。これを私はデジタルクッキングと呼び、世界中から参加する生徒さんたちにデジタルクッキングで料理を教えたのです。すると、ラーメンの難しい味の調整も数値で調整出来、世界中どこから参加しても、難易度の高いラーメンスープを作り上げることが出来る様になりました。

健康と高齢化社会への取り組み

以上の様に、たくさんの病気を経験してきた私は、サプリメントも自分で作っていて、根っからの健康オタクでもあるのです。

50年間、ずっとビジネスを通じて私が感じていた日本の大きな課題は、既に社会問題になっているシニアの問題です。日本は、世界でトップの最も進化している超高齢化社会であり、世界の先進国の全てが、高齢化社会として、日本に続いているのです。そして、日本で最も人口の多い、団塊の世代の真ん中に生まれているので、以前から、団塊の世代は絶対に介護状態になってはいけないと思っていました。

私も絶対に介護状態にならないために、日ごろから運動にも努め、食事にも注意を払い、睡眠も日々、データを計測して、睡眠の質を高める研究を行なっています。

77歳、オンラインサロンを創る理由

今回、私は今まで50年間携わってきた仕事から解放され、かごの中から放たれた鳥の様に、自由を満喫しているのです。

そして、残った人生を少しでも、シニアが元気になり、シニアの健康寿命を延ばすことへのお手伝いをしたいという思いで、新しくオンラインサロンを立ち上げた次第です。

オンラインサロンでは、われわれがプラットホームになり、多くの専門家の人たち、既にシニアでありながら、さまざまな人生の先輩として取り組みをされている方々の賛同を得ながら、多くの皆さんのお役に立ちたいと思っております。

取り組む3つの大きな課題

本オンラインサロンで取り上げる大きな課題は、私も含めてシニアの方々の課題である下記の3つについて、成功方程式を組み上げていきたいと考えています。宜しかったら、皆さん、ぜひ一緒にやりませんか。

1.健康寿命を10年伸ばす

私自身は、元気でハッピーな100歳にチャレンジする

2.年金だけに頼らない稼ぐ力をつける

誰かの役に立ち、誰かのハッピーに貢献することで、収入を得る

3.良い人間関係を築いていける力

高齢になれば、同年齢者は、どんどんいなくなってくるので、従って良い人間関係を築くには、若い人たちとの交わりが絶対に必須

以上の3つの課題をこれからの時代の趨勢に合わせて、アナログだけではなく、デジタルを有効に使って解決していきたいと考えています。

令和7年4月吉日

株式会社 恋里村

代表取締役村長 ロッキー 藤井